梅雨の合間に日が差すと、どういうわけかこの魚を思い出す。幼少の頃、キス釣りをしていてこれが釣れて驚き、親は吸い物に良いと喜んだが、爬虫類(はちゅうるい)の...

わたくし思うに、どうにも世間は、この魚に対して冷たい。突っ込んで聞いてみると、どうやら皆さん、イシモチでいい思いをしたことがないという事実がわかってきた。...

毛ガニは、刺激を受けると脚を縮めてゴロンと転がるその全身に、名の通りくまなくチクチク短い毛を生やしている。タラバ、ズワイ、紅ズワイと、北には旨(うま)いカニ...

春は、匂いとともにやってくる。沖から船で戻るとき、鼻先にくる、やわらかく香ばしいような、その風が海から吹く季節の変わり目。水温が乱高下するこの時期...

寒波が続き、空気がキンキンと冷えてくると、いよいようまくなる魚が多い一方、海で冬の時化(しけ)が増えれば水揚げは少なく港も寂しい。うれしいやら、悲しいやら...

堅い頭に馬面、えんじ色の棒状の体の両脇には長い胸鰭(むなびれ)。その根っこには左右3本の細い枝のような指?がある。この面妖な魚は、九州から最近では北上して...

地球規模での水温上昇は無論、わが国にもおよび、寒くならんと動き出さない水族たちが時期を遅らせたり、北上したり、穏やかではない現象が近年続いている。とはいえ...

プライドフィッシュ(PRIDE FISH)。訳して「誇れる魚」。いったいこれは何なのか。“日本人の魚離れ”つまり、それまで旺盛に魚を食べていた国民のサカナ消費量が...

以前、魚の締め方の項で、ひと切れの刺し身は、その魚の素質はもとより、どのような扱われ方をして、ここに至ったのかを語る履歴書のようなものだと書いた。このことを...

その国の象徴たる生き物が指定されているのをご存じであろうか。たとえば日本の樹木は桜で、魚はなんとニシキゴイとのこと。都道府県にもある。してグルクンとは、沖縄の...

マトウダイ。前回のアマダイに続き、またしてもタイがつく“あやかりダイ”の登場だが、およそタイのイメージから遠いことは一目瞭然。なぜにこれにタイの名をつけたかと...

アマダイとはいうものの、幅に対していささか長い体をくねらせ、水深数十メートルの泥底に穴を掘って棲み暮らしているあたり、既にタイとは別の魚である。およそ“タイ”の...

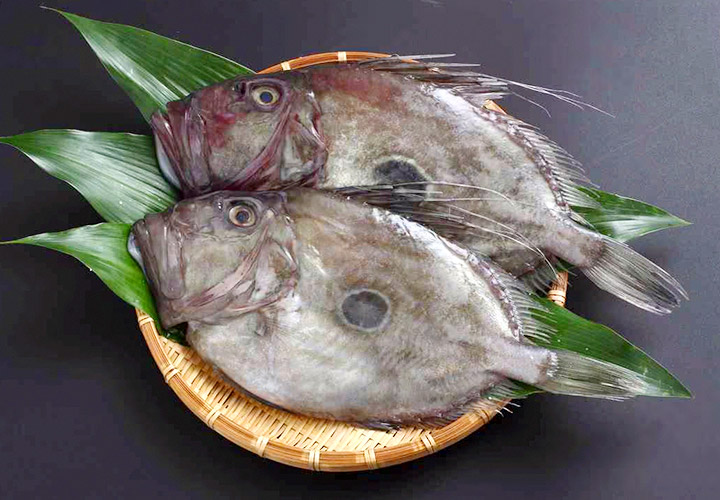

カワハギは、読んで字のごとく「皮剥(は)ぎ」と書く。平たい体におちょぼ口、おでこにちょこんと小さな角(つの)を生やし、口から尻尾(しっぽ)の先までを...

黒くてにょろにょろしたこの魚に、ナゼに日本人はこれほどに魅了され、執着するのか、わからんでもない。かくいうワタクシとてご多分に...

イセエビは「伊勢海老」と書く。お伊勢参りで江戸期ににぎわった伊勢神宮-とメデタイ連想をするが、然(しか)し、長い触覚と...

世界を見渡すと、随分長きにわたり日本人だけがウニを食ってきた。あんな棘(とげ)だらけの生き物の内臓をほじって食うような...

どういうわけか、とかく日本人は、〝〇〇マグロ〟とつけたがる。ここに日本の権威主義的気質を見るわけだが、ともあれ...

わが国に産ずる高級なカニといえば、日本海の至宝、ズワイガニをはじめ、北海の横綱タラバガニ、浅海の王者ガザミなど...

その体躯(たいく)、両腕を広げたほどの長さにて色は赤銅、大人の腕ほどの太さにもなる体の3分の1は、筒状のくちばし。...

中国の禁輸で何かと話題のホタテと聞けば、いろんな情景が目に浮かぶのがおもしろい。憧れの高級缶詰を開けると...

タイといえば、赤くて平たい、祝いの膳に乗って、おめでたげなあの魚。大きく育ち鮮やか...

前回、福島県の「新地町海釣り公園」に親子を招いた復興イベントで炎天下...

雲ひとつない青空、太陽は燦々(さんさん)と降り注ぎ、海原に臨み糸垂れる我(われ)。...

一般の方から「魚の目利きを知りたい」との声が多いが、これは魚屋とて失敗を重ねて熟練する世界。...

魚屋とは何か。そりゃあ魚を売っているお店ですね。われわれが日々、食材としている魚、...

春が慌ただしく過ぎて初夏の匂いを空気が含むころ。ふと何か忘れているような、体が何かを求めている...

かつてイワシだけは尽きることはないと言われ続け、確かに全国で無尽蔵に獲れ続けてきたマイワシが...

わたしたちが魚の肉を味わうとき、締め方=殺し方によってその味に差が出るのはどういうわけか。...

魚の旨(うま)さを語るとき、活締めがいいとか、氷だけ当てて寝かせたほうが好きだとか、居酒屋の独り呑(の)みの耳には...

前回、唐突に「未利用魚」やら「低利用魚」といった言葉を持ち出し、それは勝手に決めつけてはいけない...

とかく人間は勝手な生き物だ。デカい頭でいろんな妄想、判断をし、それを価値観などと生意気なことを言う。...

サケの味わいといえば、それぞれの地域でそれぞれの愛着を具現化した料理が数々存在する。日常の「ケ」もあれば、...

養殖サーモンをはじめ輸入が増えたサケ類ではあるが、秋に獲(と)れる、これこそが正真正銘、国産のサケだ。...

海の水温上昇、栄養不足、酸性化など、人間の文明とやらは、自分らの都合に合わせて利便を追求し続けた結果...

通常の牡蠣(かき)が浅い海の冬から春のものであるのに対し、夏に若干深いところで太る大型の牡蠣がいる。...

“災害的猛暑”という言葉が漏れ出るほどに、今夏の気温は破壊的。うっかり神奈川県の卸売市場の...

福岡から車で海岸沿いを西へ小一時間。佐賀県に入り、ご城下で知られる唐津を過ぎると、半島の先端に...

江戸前とくれば東京湾。僕が住む横浜の金沢八景界隈(かいわい)は、その神奈川県側にあって...

ふと気づけば11年。あの東北の震災から、既にそんなにたったのだ。被災した当事者のそれぞれが、深く抱える...

「岩海苔(のり)」とは何ぞや。日本海の冬、外洋に面した岩肌に生える海苔をこう呼ぶ。われわれが口にする...

このコラムで以前、マダラの肉を味わうならば、生殖巣に栄養をとられていない夏であることなど申し述べた。...

どうも冷えると思ったら寒波到来。ここ数年おとなしくしていた冬将軍が、どうやら今年は目覚めたようだ。...

言うまでもない。令和2年の春、新型コロナウイルスという半生物が全世界に吹き荒れ、感染致死の恐怖とともに、暮らしと経済を...

東北の大震災があったのは平成23年。あれから10年がたった。人は体に傷を、心に絶望を突き付けられ...

さて、日ごとに秋の深まるまさにいま、目の前にサンマの箱が置かれている。ここ数年、不漁続きで漁師たちを...

「ウエカツ流サカナ道一直線」の連載が始まってはや5年目。ここ十数年の地球を海と魚を通して眺めていると...

私は決して鯨類の専門家ではないが、クジラの味わいを語れば、話は止めどもなく湧き出してくる。...

前回、「鯨は実に旨(うま)い」と申し上げた手前、その味に迫らぬわけにもいくまい。捕鯨船団は...

日本人にとって、かつてクジラは魚であった。海を介して人類が接する最大の生き物にして、1頭獲...

新緑の匂いが鼻先をかすめるこの時期、雪解けの栄養と強まる日差しに涌いたプランクトンを...

桜が散り、少し汗ばむ日が増える頃、海をわたる風の匂いが変わったなら、今年もイカナゴの季節。...

三寒四温、今年もようやく桜の便りが聞こえ、春の海に咲くといえば、タイの仲間。タイといえば赤と...

早春の訪れ、その日差しにプランクトンが湧き始めた海の水はぬるみ、徐々に濁りを増してくる。...

最近の報道によると、我が国の魚消費量のトップは、マグロ、ブリ、エビ、イカを抜いてサケだそうな。...

川の栄養がほどよく注ぎ、波ちゃぷんと音する浅い海。冬の寒さが身に染みる頃、潮が引いて...

アマエビの本名はホッコクアカエビであるが、その味わい甘美にて「甘海老」と書く。...

かつてこのコラムの「ブリ」の稿で「長崎県の南方あたりの東シナ海で群れをなして産卵し、生まれた子...

「スーパーに売っていますねカジキマグロ!」なんて言うけれど、そんな魚はいないのですよ。...

夏休みが終わり、ふと思い出すのは燦々(さんさん)と降り注ぐ太陽に、海を渡り来る潮風...

浜の市場の生け簀(いけす)の中で、長く雄々しい触角をかざし、赤銅色のいかめしい岩礁...

アワビといえば言わずと知れた高級水産物の代名詞。海辺の旅館に泊まるとき、...

「ホヤ、好きですか?」と問えば、その答えやイメージは人それぞれ。その姿たるや、...

キンメダイは今はちょいと高級魚。でも戦後しばらくは、なんだキンメかと呼び捨てられていた。...

蛍烏賊は“ホタルイカ”と読む。英語では「ファイア・フライ(ホタル) スキッド(イカ)」だから、...

ホタテは「帆立」と書く。網に乗せて焼くと直角に口を開け、あたかも帆が立ったがごとき姿...

オイスターバーと称す洒落(しゃれ)た店が巷(ちまた)に流行(はや)り、蓋を...

マグロは南極と北極を除く世界の海をビュンビュン泳ぎまわっている“高度回遊魚”。...

正月に欠かせぬカズノコの親がニシンであり、あまりにも大量に卵を産むので誰が...

みなさん、ズワイガニの漢字をご存じでしょうか。「楚蟹」。これです。たいていの魚介類が...

「サンマ苦いかしょっぱいか」とうたったのは昭和の詩人。その一節は、秋の風情と味覚のみならず...

食べているうちに我(われ)を忘れてしまう食べ物はあるのだろうか。分厚く切った初ガツオに...

イカ界も広うございまして、その種類は多く、その呼び名もさまざま。特にケンサキはややこしい。...

令和元年の今年、大雨は降らぬが長い梅雨が続き、東京湾ではマダコが30年ぶりに空前の...

蝉(せみ)がしぐれる里の夏、水音が響きわたる清流で、両手のひらにのるくらいのアユを...

夏が近づけばウナギやアナゴ。そもそもこの時期、とかくにょろりと長い魚が旨(うま)く...

ホタテの本名は「帆立貝(ホタテガイ)」だってさ。でも“帆立”だというが帆は立てない...

潮の満ち引きとは、まことに不思議なものだ。海は地球の7割を覆っているが、月と地球と...

ワカメはみんなが知っている。では聞こう。ワカメがどこにどのように生えているか知って...

食っては上々、なれど眺めれば奇態。処理を誤れば毒にあたることもあるというのに、それ...

かつて、山陰は鳥取県の西端、境港(さかいみなと)という漁港に暮らしたことがある。減...

その昔。もの心ついて自我が芽生え、親に口ごたえするようになるのが人の子。そんなとき...

アンコウを漢字で眺めれば「鮟鱇(あんこう)」。魚偏に寄り添う字はいかにも平和な雰囲気であるが、呼称をたどれば「暗愚...

世に魚の数だけその名があるけれど、そもそも呼称というものは見るタイミングと視点と感性によって随分変わるものなんだなあ...

昔から漁師の業界では「カマス一匹、底千尾」と言われ、これは一匹釣れたらその下の海底には大量のカマスが群れているという...

薄暗い土間の水桶(みずおけ)の中でニョロリとくねるニクイ奴(やつ)。つかもうとしてもヌルヌル逃れてつかませず、夏の盛...

「トビウオは本当に飛ぶのか?」。はい、飛びます飛びます。ただし、はばたくのではなく、水面すれすれを全力で泳ぎつつ尾び...

「アジは味なり、その味の美しきを言う也」と述べたのは何の古書であったか。まあことほど左様にこの魚の旨(うま)さといえ...

イサキという魚をご存じだろうか。大衆魚のアジ、サバ、イワシ、タイ、マグロなんかはみんなが知っている。けれどもイサキは...

体が“平らか”だからタイであるとは古書が述べるところであるが、そんなことを言い出したら魚類界はタイだらけになっちまうの...

寒波に次ぐ寒波、春の大嵐さえ冷たいままに、ずいぶん長かった冬が過ぎようとしている。上着を1枚ずつはぎとっていくこれから、...

明けて早春、日本列島は異例の寒波が続き、過剰な雪に各地が苦難に耐えている。しかし、“冬来りなば春遠からじ”。春風薫る季節...

サワラは魚偏に春と書くが、スマートな体軀(たいく)を評して「狭腹」とも書く。産卵で瀬戸内海に群れて入り込むのはまさ...

「年取(としと)り魚(ざかな)」という言葉がある。年内最後の仕事を終えて、新年仕事始めまでのつかの間の休息に、一年の労の...

「東のサケ、西のブリ」といわれるニッポンの正月魚の代表格であるブリは、長崎県の南方あたりの東シナ海で群れをなして産卵し...

一般的には「タラ」と呼ばれる魚には、「マダラ」と「スケソウダラ」がある。まず大きさが違う。スケソウは大きくてもせいぜい70...

最近、サバの身辺がなにやら騒がしい。「〇〇サバ」のように“冠”をつけたサバが、やたらと増えているようなのだ。...

西のブリと並んで我(わ)が国における東の正月食文化を代表するこの魚は、関東では訛(なま)ってシャケ。新潟方面ではイヨボヤ...

これほどにわが国の郷愁を誘う魚は他にはあるまい。毎年、サンマは日本の北方から三陸沖を下り、千葉の銚子をめぐって和歌山あたり...

今日も元気だカツオが旨(うま)い。わが家は朝に刺し身を食う。などと言えば、まあなんて贅沢(ぜいたく)なとくるが、世間が夜に...

けだるい梅雨の湿気を振り払うべく、滋養のある濃厚な魚味が欲しくなるこの頃。そうだ、アナゴがあるじゃないか。...

今年も梅雨入りが間近となった。ここ数年、雨の降り方も不順になって、降らぬと思えば集中豪雨。この雨が、いわゆる梅雨らしく順当に...

「シラス」って、そういう名前の魚なんでしょ、とおっしゃる方が増えてしまった昨今、「それはイワシ類の子供の総称であります」と...

日本はサカナ的に見れば奇跡の島国だ。東西南北に長く、世界三大漁場にも数えられる「金華山沖(三陸・常磐沖)」をはじめ、日本全国...

料理が楽しいと気付いたのは結婚して長女が生まれてから。1人暮らしをしているときに、適当に作ることはあったが、料理が...

すっかり、節分に恵方巻きを食べる習慣が定着してきた。恵方巻きを食べる人は買うか、作るかに分かれる。数年前から...

紅白に彩られたかまぼこ。正月に食べられた方も多いのでは。昨年末に、かまぼこで食育を推進するオンライン料理教室を...

八百屋に葉付きの立派な大根が並ぶ12月。魚屋にはこの時期に旬を迎える出世魚のブリが並ぶ。...

和洋中どの料理にも活用できて、値段も手ごろなひき肉は、家庭料理に欠かせない。...

芋掘り、きのこ狩り、栗拾い。秋の味覚がおいしい時期、子供のころに収穫を楽しんだ...

夏休みも終わると、外から秋の虫の声が聞こえてくる。学校が始まり、弁当作りも再開だ...

丸々とした9つのナスが、大阪府摂津市から届いた。大阪府の「なにわの伝統野菜」に...

平成20年から毎年、パパ仲間とキャンプに出かけている。子供たちも、もう大学生や高校生...

今月19日は父の日だ。パパ料理研究家として活動を始めてからずっと、父の日は、父親が...

アサリの旬を迎えるこの時期、ゴールデンウイークに潮干狩りに行ったものの...

今年は「パパ料理」を始める人が増える年にしたい。なぜなら、さらなる仕事と育児の両立を目指す...

春は高校や大学を卒業した若者が社会に旅立つ季節。新生活を心待ちにしている人がいれば、不安に思う人もいる。...

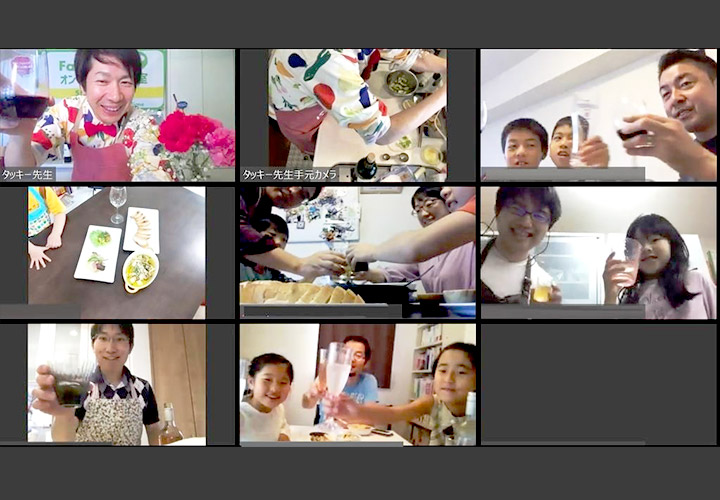

新型コロナウイルス禍で対面イベントの中止が相次いでいるが、デジタルを活用すれば、活動を続けること...

あれから10年。1月12日、長女の優梨香が8歳8カ月で天国に旅立ってから流れた年月だ。彼女が生まれるまで...

おせち料理をどうするのか考える季節になった。昨今、選択肢が増えた。おせち料理セットの種類が豊富なのだ。...

松葉ガニは、毎年11月6日に漁が解禁され、7日に初競りが行われ、市場に出回る。今年は、その初競りに参加できた。...

買い物は徹底して吟味して選び買う派。衝動で買うことは、ほぼない。見つけてすぐに買うのは、以前から...

コロナ禍が続く中、毎週末、オンライン料理教室を開催している。先日のレシピは「水餃子(すいぎょうざ)」...

海のパイナップルといわれるホヤ。食べたことがある人はどれぐらいいるだろうか。生ホヤの旬は5月から8月...

東京都豊島区の巣鴨地蔵通り商店街に、地方の物産を扱うアンテナショップ「ガモールマルシェ」が6月、オープンした...

料理が楽しくなると、ついキッチングッズが増える。その道具があれば、よりいっそうおいしくなる料理あるからだ...

4月の終わりに、イベントの準備のため、北海道七飯(ななえ)町を訪れた。イベントは、カブの収穫・販売体験とカブとカブの葉を使った...

今の時期に始めるのがちょうどよいのが、ベランダ菜園だ。今年は何を育てようか。さっそく、ホームセンターに苗を買いに行った。...

仁淀(によど)川の流れる高知県日高村は、日本一の糖度ともいわれるシュガートマトの産地。そこで廃棄される規格外のトマトがもったいないと...

寒い今の時期、旬を迎える食材がある。「酒粕(さけかす)」だ。日本酒が作られる12~3月の間に酒粕も市場に出回る。...

新型コロナウイルスの感染拡大で11都府県に再びの緊急事態宣言。ステイホームに伴い、前回同様、「ごはん誰が作る問題」も発生する。...

12月になると毎年、作るようになった料理がある。「ポテサラツリー」だ。“SNS映え”もする、この季節にピッタリのクリスマス料理だ...

鳥取空港から車で5分。350年の歴史を持つ「賀露港」(鳥取港)に着いた。今月6日に解禁を迎え、水揚げされた松葉ガニを...

先日、「男性の家事育児参画」をテーマにした講演で、松山市を訪れた。久しぶりの出張だ。新型コロナウイルスの影響で...

北海道近海の海水温が上昇している。気象庁によると、太平洋側は大半が21度。解禁になった秋サケの定置網漁では...

静岡県西伊豆町に、かつお節作りを見学に行ってから、かつお節好きにさらに拍車がかかった。削りたてのかつお節を...

今年の夏は、青ジソを買わない。嫌いになったわけではなく、ベランダのプランターで、ひしめきあって育っている...

先日、2カ月ぶりに電車に乗った。当たり前だった景色が新鮮に感じられた。反対に在宅が続くことで、家庭の食卓に...

毎年、母の日にパパが手料理を作り、花と一緒に子供のママである妻に感謝の気持ちを伝えようという企画を続けてきた。...

新型コロナウイルスの感染拡大で、7都府県に緊急事態宣言が出され、学校も休校のまま。子供が家にいる日が続く。...

「新型コロナウイルス感染拡大防止のため」と書かれたメッセージを何度見たことか。学校が休校となり、一人で留守番を...

父親を家庭での魚食推進の担い手に任命する「パパさかな大使プロジェクト」の一環として、マグロづくしの料理教室を開催した。...

わが家の記念日の食卓には「魚介のカルパッチョ」が並ぶ。妻や娘から必ずリクエストがあるのだ。刺し身をしょうゆではなく...

男子厨房に・・・なんてステレオタイプなパパは、昨今はもう見かけないのでは? 子どもを連れて家族ごと厨房に入っていきませんか?

魚を食べる、そのずっと前から積み重ねられたバックストーリーを知ることで、もっと魚食を身近に感じられるはず。

初めて挑戦した本格イタリアン「アクアパッツァ」で、家族の笑顔を見ることができた! 1人のパパさかな大使さんの体験談とは。

食卓に花を飾ると、食事がおいしく感じる―。キッチンにグリーンがある生活を提案しながら、「共食(ともしょく)」について考えた。

子は父の背中をみて育つなら、全力で遊ぶ背中を見せることもきっと必要。せっかくの夏休み、父親こそ本気で楽しんで。

毎年7月の第4日曜日は「親子の日」。そろってキッチンに入り、一緒に料理を作る時間を持ちませんか?

食卓を家族で囲む回数は有限である。それを世に問いかけて、家族で一緒に食事をすることを当たり前の世の中にする。

母の日は赤いカーネーションを、6月の父の日にはエプロンを贈ろう!エプロンの似合うパパを目指した10年。

父親たちに「母の日に料理を作ろう!」作戦を企画し、インターネット上で発信し続けて今年は11回目になる。

シンプルな具材が家族の味に。家族一緒に景色を見ながら食べる、おにぎりがぎっしり並んだ弁当に込めた思いとは。

恵方巻きは海の恵み“海苔”で巻かれている島国らしい料理。子どもと一緒に家庭で恵方巻きを作ってみてはどうだろう。

大人が、自分で食べたいものを楽しそうに作っている背中、おいしそうに頬張る顔。その姿を見せることも、食育のひとつ。

日比谷公園で開催された“魚河岸まつり”とパパさかな大使が初コラボ。ステージでクイズ大会を展開し、親子で賑わった。

自然との接点がなくなり、野菜はカット野菜だと思っている子供がいる。以前から田舎と都会とのつながりを作りたかった。

売り場に所せましと並べられた魚たちを目で追いかけながら、めぐる季節の味を家族で楽しんでみてほしい。

親子で海に出て、釣り上げた魚を調理して一緒に食べる―。親子の時間を、より豊かな経験にするためにできること。

夫も育児に時間をかける傾向があるが、家事、育児とも夫婦間の格差は歴然としている。だからこそ、夫婦で料理力を身に着ける意味がある。

長い夏休みに突入。手先も器用になり、できることが増えて興味の範囲も広がってくる子どもをキッチンへと招き入れ、料理の世界に誘ってみては?

子どもから高齢者まで、さまざまな要因を背景に増加傾向にある「孤食」。だからこそ、誰かと食卓を囲む幸せを、いま一度考えてみませんか?

春のパパ子魚料理教室を紹介。丸一匹のイワシを前に大興奮の子ども達と、一緒に作った料理は格別! 思わぬ成長も知れるパパ子料理の意義とは。

男の趣味料理はなく、一緒に食べるを家族を思って作る「パパ料理」。広い世界でたった一人“パパ料理専門家”が生まれたワケとは・・・?

銭屋は今年の10月で創業52年を迎えます。両親がカウンター10席の店から始めて、その後...

昨年の暮れまでは歴史的な不漁といわれた鰤(ぶり)ですが、年末ギリギリから年明けの...

爽やかな秋晴れというよりも、夏のような暑さの10月某日、昼ごはんを何にしようかと...

今年は立秋を過ぎても、秋らしい風が吹くどころか、台風や大雨に見舞われて大変な被害が出ています。...

8月10日に金沢市で開催される「全日本高校生WASHOKUグランプリ2021」は、高校の学科やコースを問わず、...

私は16歳の頃、アメリカのニューヨーク州の高校に交換留学生として1年間通っていました。渡米して...

金沢市内を流れる犀(さい)川に架かる犀川大橋を渡っていると、ついつい足元の川面に目がひかれます。...

少し前までは桜に見惚(ほ)れていましたが、すぐに菖蒲(しょうぶ)の時季がやってきました。...

ようやく春の到来が実感できるようになってきました。金沢市内を流れる犀川や浅野川沿いを歩いていても...

暦の上では立春を過ぎましたが、金沢はまだ春の到来を感じるには至りません。街中に雪はほとんどありませんが...

昨年はコロナ禍に見舞われ、さまざまな人生初の経験をしました。特に約2カ月にわたる営業自粛は、私の生業...

この時期は仕入れのためにしばしば早朝の漁港に出向きます。目的はなんといっても寒ブリです。誰もが思い...

今年の松茸(まつたけ)は、天候条件がいま一つだったのか、立ち上がりの時期は国産物の収穫量がとても少なく、...

心地よい秋風を感じるこの頃、毎朝出かけている近江町市場(金沢市)に並ぶ食材も猛暑の夏とはガラリと様変わり...

新型コロナウイルスの感染拡大が国内で顕著になってから半年がたちました。いまだ飲食業界は苦境に...

お盆に入り例年であれば多くの人が帰省や行楽に出かけますが、今年は新型コロナウイルスの影響で、いつもとは...

新型コロナウイルスの影響で、テレワークが急速に普及しています。時間や場所に縛られない柔軟な働き方は感染予防...

6月に入り経済活動は動きを取り戻し始めていますが、まだ金沢の街に人影はまばらです。「日本料理 銭屋」も営業を再開し、...

新型コロナウイルスの感染防止のため、筆者が主人を務める「日本料理 銭屋」(金沢市)も休業を続けています。...

新型コロナウイルスの影響で外出自粛が続き、飲食業界は厳しい状況に陥っています。東日本大震災後も自粛が広がりましたが、...

和食におけるサステナビリティー(持続可能性)は、気候変動による自然環境の変化への対応や食材の保全にとどまりません。...

1年で最も寒い2月には、二十四節気における「立春」があります。春を迎えるにあたり料理人として毎年思うことがあります。...

金沢も真冬に入り、海の幸に恵まれる季節となりました。観光にお越しになる国内外のお客さまから海産物に関するたくさんの...

金沢の冬の風物詩として、兼六園の「雪吊(づ)り」があります。雪の重みから木や枝を守るため、幹の近くに芯柱を建て縄を...

11月は金沢の伝統料理「かぶら寿(ず)し」の仕込み時期です。魚を塩と米麹(こうじ)で乳酸発酵させる熟(な)れずしの一種で、...

新たに連載を担当する金沢の「日本料理 銭屋」の主人、髙木慎一朗です。自らの店で腕をふるうほか、農林水産省の...

漁船にたなびく色とりどりの大漁旗(たいりょうばた)には、漁師やその家族らの思いと伝統工芸を守る職人の技が込められています。...

私たちの食卓に欠かせない魚介類は、食べ物としてはもちろん、昔から衣食住に欠かせない着物や器の柄としても親しまれてきました。...

東京湾には実にたくさんの魚介類が生息しています。江戸前の魚の中でも食用として市場に並ぶものはほんのひと握りです。といっても、...

7月に入り、穴子(あなご)の旬がやってきました。俳句でも穴子は夏の季語になっています。東京湾でとれた江戸前の穴子は...

白く上品に輝く美しい真珠は、日本の大切な漁業のひとつ。6月の誕生石とされています。真珠には、海面で阿古屋貝(あこやがい)を...

鮫(さめ)というと、水族館で悠々と泳ぐ姿や怖い映画が印象的かもしれません。でも実はこの鮫、日本全国で漁が行われており...

「寿司(すし)」というと皆さんはどんなイメージがありますか?新鮮、美味(おい)しい、高級などなどいろいろ...

ふぐの旬は「秋の彼岸から春の彼岸まで」です。皆さんはもう旬のふぐを食べましたか?この時期に成長したふぐが産卵の...

みなさんは「初物七十五日」という言葉を知っていますか?昔から初物は縁起が良く、食べると寿命が75日延びると...

1月の雪の降る頃に、魚偏に雪と書く「鱈(たら)」が旬を迎えます。鱈の中でも大型の真鱈の漁が最盛期です。鱈は...

ズワイガニのおいしい季節になりました。主に日本海側で旬を迎えているズワイガニは、毎年11月6日に漁が解禁になり...

静岡県の駿河湾では、いよいよ12日からサクラエビの秋漁が解禁になります。旬は年2回で、漁は3月下旬~6月上旬までの春漁と...

食欲の秋がやってきました。秋にはたくさんの美味(おい)しい旬の食材があります。中でも魚偏に秋と書く「鰍(かじか)」は...

シラスは、頭から尻尾まで全部食べられて、低カロリーで栄養豊富な食品として私たちの食卓にもなじみ深いものですが、最近では...

夏休みの思い出といえば、お祭り。お気に入りの浴衣を着て、屋台の熱気にわくわくしながら、甘いお菓子を頬張り、金魚すくいを...

日本の夏を代表する川魚といえば鮎(あゆ)です。豊かな自然に恵まれた日本では、古くから初夏の恵みである鮎を味わってきまし...

スーパーの店頭で見かける白身魚の切り身やフィレには、食用の鯰(なまず)が使われていることがよくあります。鯰は、実は私た...

これからジメジメと蒸し暑い梅雨がやってきます。先人の江戸っ子たちは、泥鰌(どじょう)料理を食べることでスタミナをつけ乗...

もうすぐゴールデンウイークです。5月5日は端午の節句、ご家族でご馳走(ちそう)を囲む方も多いのではないでしょうか。男の子...

平昌オリンピック・パラリンピックでは、10代から20代の若い世代を中心に日本選手の活躍がめざましいものでした。興奮冷めやらぬ...

「桜鱒(さくらます)」がおいしい季節になりました。桜の季節に日本海で獲(と)れる本鱒は、身がピンク色をして美しく、日本の...

2月3日は節分です。節分とは「季節」の「分かれ目」のことで、もともとは立春、立夏、立秋、立冬の前日を指し、1年に4回ありま...

私は調理師専門学校で「食育」や「食による地域活性化」などの授業をしていますが、実はもう一つ「英語」の授業も担当しています...

お正月の食卓に欠かせないのは魚です。日本のお正月には「魚食(まなく)い」といって海の幸を神様に供え食べる食文化があります。昔は...

お寿司(すし)屋さんでは、魚偏の漢字がたくさん書かれた湯飲みを見かけます。魚偏の漢字は一文字に魚の旬や昔の食習慣、受け継がれて...

20代から30代の働く女性を対象にした料理に関する調査結果によると、作りたい料理の第1位に「魚料理」が輝いています。さらに、「もっと...

皆さんは「健康寿命」という言葉を知っていますか? 医療や介護に依存せずに自立して日常生活を送れる期間のことです。日本は世界でも...

私は「生涯食育」という観点で、子供から大人までを対象に食育セミナーを多く開催しています。その中で、子供の意見と親の意見が大き...

私の仕事のひとつに「食を通じた地域活性化」があります。日本各地の特産品を使った商品の開発やメニューの考案を数多く行っています。...

夕方6時を過ぎると、スーパーの店頭には半額シールを貼られた魚介が目立つようになります。私は仕事が終わった後、パトロールと称して...

私は新宿調理師専門学校で「食育」や「食による地域活性化」などの授業をしていますが、もう一つ、英語の授業も担当しています。といっ...

私は子供の食育と同じくらい大人の食育の活動に力を入れています。大人が対象ですから、単に健康になればいいというものではありません。...

皆さま、はじめまして。私は食育を専門として、水産庁の水産政策審議会委員、ファストフィッシュ委員会副委員長、お魚かたりべを...